千葉県の富津海岸

そこで、レポーターの知嶋(ちとう)君はアサリを調べるためにまず、潮干狩りに行くことになりました。

そこで、レポーターの知嶋(ちとう)君はアサリを調べるためにまず、潮干狩りに行くことになりました。場所は千葉県の富津海岸。

そこで、潮干狩りの達人(私です)と対決する事に。

絶対負けませんからねという知嶋くんの番組的な一言、などあってページの紹介までしていただきました。

絶対負けませんからねという知嶋くんの番組的な一言、などあってページの紹介までしていただきました。この達人、春になると仕事をほおり投げて潮干狩りに没頭するとか。

そりゃ本人も知りませんでした。

潮干狩り対決Go!!

とその間にアサリの説明が入ります。

ここで貴重な海中での呼吸の模様が放送されます。

入水管から海水と海水中のプランクトンを取り込みプランクトンをこした後、綺麗になった海水を出水管から体外に吐き出します。

海水とプランクトンをを吸って ゴックン 海水を吐き出します。

こんなアサリの様子が流れた後、さて潮干狩り対決の結果は・・・

ロケ的に色々な場面が流れ、最後にはお約束どおり、

私が負けると番組的に具合が悪いので頑張って勝ちました。

勝った理由はアサリのいる場所を掘ったからという私の説明に

千葉県水産研究センター富津研究所

知嶋君は富津にある千葉県水産研究センター富津研究所を訪問。

知嶋君は富津にある千葉県水産研究センター富津研究所を訪問。 そこで、センターの鳥羽光晴さんから瀬の説明を受けます。

そこで、センターの鳥羽光晴さんから瀬の説明を受けます。瀬は海岸線にそって平行に出来る事。

瀬の沖側は波のあたりが強くアサリは砂の中から放り出されやすくなります。

その、岸側は波のあたりが弱くアサリも流されにくい事と、プランクトンなどの餌も集まりやすくアサリにとって住みやすい環境である事を教えていただきます。

航空写真で見ても瀬は岸に平行に出来ています。

航空写真で見ても瀬は岸に平行に出来ています。この瀬の出来た沖側はカニ、タコ、ヒトデ、そしてツメタガイなどの天敵が多く住みづらく、また岸に近すぎると干上がる時間が長く鳥に襲われたりして危険です。そのため瀬の出来やすい干潟がアサリにとって一生を過ごすのに一番適した場所といえます。

三重大学の関口秀夫教授へのインタビュー

さて、アサリの一生とはどんなものなのでしょうか。ということで 三重大学の生物資源学部の関口秀夫教授が登場。

三重大学の生物資源学部の関口秀夫教授が登場。大桃美代子さんが聞き役でさまざまなアサリの生態を話して頂きました。

アサリの産卵時期の質問に北海道では夏に一回ですが、

東京湾から南では水温が高いためピークは春と秋の2回だそうですが

何と一年中大なり小なり産卵をしているそうです。

アサリは樺太からフィリピンにかけての東アジア沿岸に広く生息しています。

アサリは樺太からフィリピンにかけての東アジア沿岸に広く生息しています。

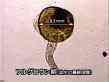

これはアサリの卵。

これはアサリの卵。

アサリは一度に数万個の卵を産みます。

アサリは一度に数万個の卵を産みます。写真はアサリの産卵。

受精後海中を浮遊する幼生となります。

受精後海中を浮遊する幼生となります。トコロフォア幼生(浮遊幼生)

殻が出来始めます。

殻が出来始めます。

この段階では水中を泳ぐ事が出来ます。

この段階では水中を泳ぐ事が出来ます。

フルグロウン期(幼生の最終段階)には体長0.2mm。

フルグロウン期(幼生の最終段階)には体長0.2mm。

体の2倍の足を出して着底する場所を探します。

体の2倍の足を出して着底する場所を探します。

砂の中に住むようになると水中を泳ぐ事は出来なくなります。

砂の中に住むようになると水中を泳ぐ事は出来なくなります。着底稚貝

着底40日で1mm程度に成長。

潮干狩りの対照になる3cmまで育つには水温等の環境の影響もありますが

大体2年程度かかると考えられています。

一度、水産研究センター富津研究所にもどり、ここで生まれたアサリの稚貝を見せてもらいました。足を出して盛んに動いています。

一度、水産研究センター富津研究所にもどり、ここで生まれたアサリの稚貝を見せてもらいました。足を出して盛んに動いています。

この足で砂に潜るわけですのでその観察をしてみます。

左から順に足を砂に突き刺して潜るわけですが右の写真まで10分。

ここで再び、三重大学の生物資源学部の関口秀夫教授が登場。

ここで再び、三重大学の生物資源学部の関口秀夫教授が登場。アサリは砂から出ていると外敵に狙われますので砂に潜るのは身を守るため必死だそうです。

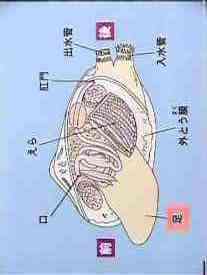

餌をとるのは入水管で海水を取り込んでえらでこして出水管から吐き出し、えらでこした有機物を口に運び残りは肛門に運ばれ、出水管から海水を吐くときに一緒に排泄します。

入水管が口に見えますが実は口は体の奥にあったわけです。

そして、出水管も肛門ではなく肛門は別にあったというわけです。

カメラによる実験観察が入ります。

アサリは入水管と出水管を上にして足を下に砂の中に居る事がわかりましたので、上下が解るかひっくり返してみることにしました。

もちろん簡単に足を使ってひっくり返りました。

足は砂の中でどんな動きをしているのでしょうか。

足をドンドン下に伸ばして砂に潜っていきます。

足は砂を掘っていくシャベルの役目をすると同時に先端には色々な感覚器官があって砂の粒子の粗さとか有機物、無機物を感じ分ける役目も果たしています。

有機物、無機物を感じ分ける基準としてはアミノ酸が出ているかどうかで感じ分けているようです。

実験 アサリの足は無機物を知覚できるか

ビーズの砂の上に載せて潜るか実験しましたが、足をのばしてビーズに触れると数秒で引っ込めてしまいます。

ビーズの砂に潜らなかったのはビーズが無機質ですので餌が無い事を察知して潜るのを止めたと考えられます。

大きいアサリの場合は砂を掘ったり感じたりといった役目があるのですが、浮遊幼生のフルグロウン期(幼生の最終段階)には着底する時、棲むのに適しているかどうか足を使って何度も海底を調査します。

そして、餌があって棲むのに適している場所を見つけたらそこに着底します。このように足は大変鋭敏な感覚器官であることがわかります。

次に、アサリの棲みか干潟に関する質問です。

干潟は実は真夏の昼間は50度近くなったり、真冬の夜にはマイナスになる非常に過酷な住みにくい場所です。しかし、この過酷な環境に耐えうる生理的な機能をもった種にとっては天敵がいないため逆に棲みよい場所ともいえます。

その、環境に耐える一つの条件が厚い貝殻です。

その貝殻はどうして出来るのでしょうか。

アサリは貝殻の内側についている外とう膜の先端部分から貝殻の成分を分泌して貝殻を形成していきます。つまり、我々の爪が根元ほど新しいのとは逆に、貝殻は先端部分ほど新しい部分です。

アサリは貝殻の内側についている外とう膜の先端部分から貝殻の成分を分泌して貝殻を形成していきます。つまり、我々の爪が根元ほど新しいのとは逆に、貝殻は先端部分ほど新しい部分です。蝶番の部分が古い部分となります。

ギザギザの模様が出来る部分はリングと呼ばれ1日に一回出来ます。

ギザギザの模様が出来る部分はリングと呼ばれ1日に一回出来ます。大きくは夏は水温が高いので成長が早くリングの隙間は広くなりますし、冬は逆にリングの隙間は密になりますから盛り上がって外見的に大きな年輪が出来ます。

上の写真のアサリは三重県の津で採取されたアサリです。

貝殻が表も裏も波を打ったように変形しています。

何故、このような形になってしまったのでしょうか。

普段は波静かな干潟も台風などの時は海底が荒らされ貝殻が傷ついたりします。

いったん傷ついた貝殻はもとに戻る事は出来ません。

アサリは欠けた部分を取り戻そうと欠けに添って貝殻を作るため溝の様に成長します。

一方裏側はきちんと殻が閉じる事が出来るように欠けた部分をカバーするように内側に凹んだ形で形成していったものです。

そんな、アサリのパワーの源である貝殻の閉じる力はどれほどのものでしょうか。実験をしてみます。

アサリの貝柱の力を測定するため貝殻の上下に吸盤フックを取り付け、下方にカゴをぶら下げてどの位の重さに耐えられるか実験してみました。

500gではまったく口は開かず、一気に2.5kgと乗せると口は少し開きました。

一番右は3.5kgを載せたところです。頑張っていますが口は少し開きそうです。可愛そうなので実験はこれで終了しています。3.5kgまでは一応口が開きませんでしたのでアサリの貝柱の力は大変なものだと言うことが解りました。

アサリは、過酷な干潟という環境の中で、この強い力と厚い殻を武器に生き抜いてきました。

神奈川県横須賀市の港湾空港技術研究所での実験

そして、アサリが干潟にいることで私達は大変な恩恵を受けている事が近年明らかになってきました。

そして、アサリが干潟にいることで私達は大変な恩恵を受けている事が近年明らかになってきました。

その秘められた力を探るため神奈川県横須賀市の港湾空港技術研究所である実験を行っていただきました。

その秘められた力を探るため神奈川県横須賀市の港湾空港技術研究所である実験を行っていただきました。

港湾空港技術研究所沿岸生態研究室の桑江朝比呂さんに実験をお願いいたしました。

港湾空港技術研究所沿岸生態研究室の桑江朝比呂さんに実験をお願いいたしました。

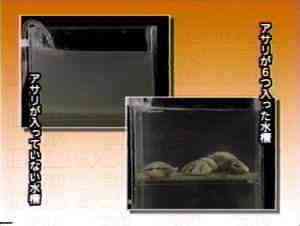

その実験とは同じ条件の水槽を3つ用意してあります。ただ、違うのは一番左の水槽にはあさりが入っておらず、中央の水槽にはアサリが2つ、右の水槽にはアサリが6つ入っています。

その実験とは同じ条件の水槽を3つ用意してあります。ただ、違うのは一番左の水槽にはあさりが入っておらず、中央の水槽にはアサリが2つ、右の水槽にはアサリが6つ入っています。

それぞれの水槽には海水3リットル。

それぞれの水槽には海水3リットル。水温は15℃に設定しました。

この水槽に濁りを加えて変化を見るのですが、水槽の底には濁りが沈殿しないように攪拌用の小さなプロペラが付いています。

濁りは海底の細かい泥を30ccずつ入れていきます。

濁りは海底の細かい泥を30ccずつ入れていきます。

30分後

1時間後

1時間半後

2時間後

2時間後、アサリが海中の濁りをこし取ったため6個アサリのいる水槽は綺麗な海水になりました。

何故、アサリがいると海水は綺麗になるのでしょうか。海水の成分は主にプランクトンやその死骸です。アサリは、入水管から吸った水をえらでこし取り、綺麗になった水を出水管から出したのです。

つまり、汚れた海水がアサリの体を通る事で浄化されたというわけです。

それではアサリの浄化能力はどれほどのものでしょうか。

桑江さんによると水温25℃の時、たった一個のアサリが1時間にちょうど1リットルの海水を浄化する事が実験で確かめられているそうです。

三重大学の関口秀夫教授へのインタビュー

アサリは24時間ですと1個で24リッターの水を浄化するわけですし、沢山生息していますのであわせると水を浄化する能力は大変なものになります。アサリは水の中の汚れを取ることによってアサリは自分の成長に回しますし、アサリが糞を出せばそれをゴカイが食べて、ゴカイが糞を出せば又、珪藻類の餌になり最終的には鳥がたべたりして、アサリが海水を浄化する事はそれを皆、生き物の形に代えているという事になります。

つまり、干潟で生態系が回っている事になります。そしてこれが汚れの浄化として人間にも大変な恩恵を与えている事になります。

この、干潟が大切なものだという意義がわかったのはつい最近の事です。

アサリが住む干潟は近年ものすごい勢いで無くなって来ていますが、干潟がなくなるということは、アサリのすごい能力を発揮する場所がなくなってきているわけで、人間の手で自然の浄化場を失っているという厳しい状況下にあるわけです。

アサリの生産量はこの20年程で半減している事が最近判明しました。その原因調査はまだまだこれからという段階だそうです。

アサリの生産量はこの20年程で半減している事が最近判明しました。その原因調査はまだまだこれからという段階だそうです。アサリがいるきれいな海。アサリがいない汚い海。その分岐点に今私達は立たされているのです。

海はよみがえるか

~検証・二枚貝死滅~2003年11月4日NHKのクローズアップ現代で、かつて全国のアサリ生産の半分を占めていた有明海のアサリの漁獲量が20年前の20分の1にまで落ち込んでいる状況を検証していました。

非常に増えてきた赤潮の発生との関係についても、実は赤潮の発生をアサリ等の二枚貝が抑えていたというものです。

1)アサリなどの二枚貝にはもともと高い水質浄化能力がありアサリが減少すると水質が悪化して赤潮が起こりやすくなる。

2)赤潮は植物性プランクトンの大発生で起こりその死骸が海底部に蓄積。それを分解するバクテリアがその際大量の酸素を消費して海底付近が無酸素状態になる。

3)その結果、アサリなどの二枚貝が窒息死。

これが繰り返されることによりいっそうのアサリの減少と水質の悪化が起きているというもの。

生活排水や海苔養殖の際に艶出しに使われる薬品によると思われる海底のヘドロ化等も複合の要因としてあげられ、一度ヘドロ化してしまった海にはもうアサリは住めないという。

アサリ等の二枚貝を増やして海を再生させる方法はないものかと、現在、長崎大学や、佐賀大学などの研究者が連携しながら模索を始めているという内容でした。

私の感想

アサリが行っている浄化を人間の手で行おうとすると巨大な施設と気が遠くなるような費用がかかるそうです。施設は24時間休み無く燃料を使って稼動せねばなりませんが、アサリは何もしなくても海水を浄化し続けてくれます。

横浜金沢海の公園が大都市横浜にありながら、海水浴ができるのも間違いなくアサリのおかげです。砂浜があってアサリがいる事は素晴らしい事ではありませんか。人間も生態系の一部としてアサリをいただきましょう。食べた栄養素は海に還元している筈ですし、熊手で砂浜をかき混ぜれば砂浜の活性化にもなる筈です。

干潟は一度埋め立ててしまえば再生するためには数10倍の労力が必要です。是非、潮干狩りの出来る砂浜を残そうではありませんか。砂浜があればアサリが繁殖し日本の海も何時までも綺麗な海でいられる筈です。

砂浜とアサリの重要性が判ってきたのはつい最近のことですので、数十年前の埋め立て計画が見直されること無く当時の計画通り行われるのは個人的にはとても問題だと思います。

ここに掲載の画像は東海テレビ製作のテレビ番組内のキャプチャ画像です。

2001年4月29日に東海テレビで放映された「てれび博物館」のアサリの特集は最近になって知られるようになったアサリの驚くべき海水浄化能力に触れてとても興味深かったのですが、残念ながら東海地方でしか放映されませんでした。

2001年4月29日に東海テレビで放映された「てれび博物館」のアサリの特集は最近になって知られるようになったアサリの驚くべき海水浄化能力に触れてとても興味深かったのですが、残念ながら東海地方でしか放映されませんでした。 大桃美代子(美人です)さんが海岸でアサリを持ちながら潮干狩りをしたいなーなんて言っています。

大桃美代子(美人です)さんが海岸でアサリを持ちながら潮干狩りをしたいなーなんて言っています。 東京湾のアサリははっきりした模様が特徴で西日本のアサリは少し模様がぼんやりしているという説明があります。味に差はありません。

東京湾のアサリははっきりした模様が特徴で西日本のアサリは少し模様がぼんやりしているという説明があります。味に差はありません。 日本で最初に貝塚を発見したのはエドワード・モース(1838~1923)でその貝塚は有名な大森貝塚です。

日本で最初に貝塚を発見したのはエドワード・モース(1838~1923)でその貝塚は有名な大森貝塚です。