根岸飛行場跡

昭和15年(1940)この埋立地に大日本航空株式会社により日本初の飛行艇専用民間飛行場がつくられました。南洋諸島パラオ島への定期航空路が開設されたのです。川西航空機製の97式という大型飛行艇が15年3月6日に根岸湾からサイパン経由パラオに向け飛び立ちました。

発動機4基、翼長40メートル、「綾波」「磯波」「黒潮」「白雲」など海や空にちなんだ愛称の優美な巨人機で、サイパンまで10時間、パラオまではさらに7時間かかりました。客席は18あり運賃はサイパンまで235円で東京・大阪間の7倍でした。戦時中は人員と機材すべてが海軍に徴用され南方の島々との連絡や人員・物資の輸送の任務にあたりました。

昭和17年には世界最優秀機の名も高い2式大艇が登場しましたが、全備重量24.5トンの日本最大の新鋭機で乗員以外に26~64人も収容でき、離着陸時には家々の屋根をかすめて轟音を轟かせました。

97式大艇の最終飛行は終戦後昭和20年(1945)9月の台湾向け紙幣の輸送で、2式大艇は同じ年11月にアメリカへ試験機として引き渡すため香川県の託間基地からここに飛来したのが最後です。

根岸には飛行艇の乗員や航空関係者が大勢下宿し子供たちに南方の珍しい果物の味を運んでくれました。鳳町の名は巨大な翼にちなみ未来に羽ばたくようにという意味でつけられたそうです。

磯子区根岸地区連合町内会

横浜磯子ライオンズクラブ

磯子区郷土研究ネットワーク

横浜磯子ライオンズクラブ

磯子区郷土研究ネットワーク

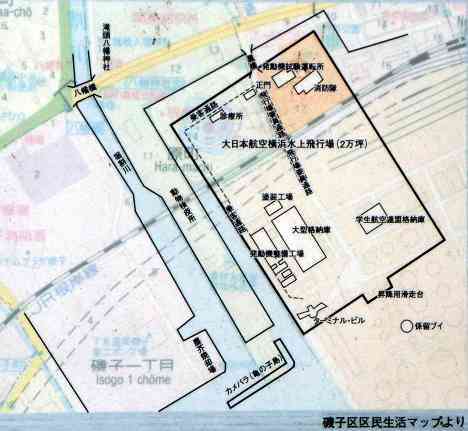

この地図によると私立根岸中学校を含む一体が飛行場だったと言う事だ。JR根岸線や首都高速湾岸線も飛行場の跡地の上に敷設したことになる。

敷地は2万坪とあるので6.6万平方メートルだから200mと330mの長方形位。地図の形もそんなものだろう。もちろん飛行艇なので滑走路があるわけではなく海上から飛び立つわけである。

掘割川に架かる八幡橋を渡る。昭和3年3月竣功の古い橋だがメンテナンスは万全のようだ。八幡橋を渡った所からは道は横須賀街道となる。

八幡橋からふと掘割川を見下ろすとハゼ釣りをしている人達の姿が見えた。今年は気候のせいでハゼが小さいらしい。