ペットボトルのフタを切って貼り付けてつまみにし、取り付けやすくします。

ネジにあたる場所をマジックで黒く塗りカメラに差し込んでみて当たりを確かめ、剥げたところは削ってカメラにピッタリはめ込めるようにします。

50gの軽さですので大体はまれば大丈夫です。

テレスコマイクロもどきが完成したので試しに撮影をしてみました。

結果は結構悲惨で、まず手持ちではブレて絶対無理です。

本人は止めているつもりでも画面は地震の様に揺れてどうしようもない。

そこで、三脚を使いましたが相当しっかりした重いものでないと指押しは無理。そこで自動シャッターを使ったのですが、テレスコマイクロもどきを装着すると優秀な筈の950のフォーカスはピタリと決まらず、すべて甘い写真になってしまいます。いくら、もどき側でピントをあわせてもカメラの自動の方が動くので意味がありません。

シャッターを半押しにして、もどきのピントを合わせてシャッターを切るとピントが合うのを発見し、これは数キロの重い三脚かレリーズが必要との結論に達します。

そこで

レリーズアタッチメントの製作

レリーズはデジカメの様に感度の悪いカメラには必要不可欠なものと思うのですが、残念ながらCoolPix950にはレリーズを取り付ける穴はありません。

なるべく簡単な方法で取り付けたいと思い、次の様なアタッチメントの構造を考えました。

これを、シャッターボタンの上に取り付けるとレリーズが使えるようになるわけです。

レリーズを外せばアタッチメントのままでもシャッターが押せるのがミソです。

釣竿に付ける糸のガイドです。片方が竿の先端につける為、狭まっているものでないと使えません。

古いものですが、大きい釣具やですと各サイズが揃っているので、実はニコンのCoolPix950のシャッターボタンの部分にカチッとはまるサイズがあるのです。ちょうど20mmです。

これが、アタッチメントです。右は上の青の丸い部分が落ちないようにポリエチレンで囲い、ポリエチレンは上の図のだいだい色の部分に貼り付けてあります。中で自由に動きます。部品は各種ボールペンの部品などを利用。

レリーズとアタッチメントをカメラに取り付けたところ。

レリーズを外すとアタッチメントを付けたままでもシャッターが押せます。

ジャジャーン。

そして出来たのがこれ。2000円ちょっとで出来たとは思えないでしょ。

そこで実写。

先ず、大体のピントをモドキ側で合わせます。

シャッターを半押しにしてカメラ側のフォーカスを固定した後、

液晶を見ながらモドキのピントを完璧に合わせます。

ところが、液晶は見難さでは定評のあるニコン。

室内ならともかく外ではピントの確認が上手く出来ません。

そこで

液晶フードの製作

これは対して苦労もしなかったので、こんなものが出来ましたというだけのものですが、厚紙に黒い紙を張っただけのものです。

液晶が小さいので100円ショップで大枚105円でアクリル製の虫眼鏡を買ってフードに装着。

何故、アクリルかというと液晶にただ乗せているだけですので、風などで落ちたときにレンズが割れないためです。

紙ですので折りたたみも出来るようになっています。

そして、テレスコ三種神器をすべて装着したNikon CoolPix950の勇姿

どうですか、お客さん。売らないけど。

そして

実写開始

撮影画像の比較 (クリックするとオリジナルの画像が見れます)

その後、三脚でレリーズを使い大体のピントをもどき側で合わせると、カメラ側の自動フォーカスで大体ピントが合う事が解り、手動でやっても良く判らないので、これ以降はすべて自動で写しました。

光学ズーム3倍で写した後、フォトショップで7倍に拡大。その後水車の中心部をトリミング。

光学ズーム3倍で写した後、フォトショップで7倍に拡大。その後水車の中心部をトリミング。

カメラ側の光学ズーム3倍と7倍テレスコもどきで写した水車の中心部をトリミング。テレスコもどきの威力は明らかです。

カメラ側の光学ズーム3倍と7倍テレスコもどきで写した水車の中心部をトリミング。テレスコもどきの威力は明らかです。

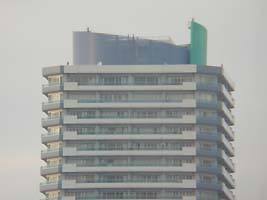

光学ズーム3倍で写した後、フォトショップで7倍に拡大。その後マンションの窓の部分をトリミング。

光学ズーム3倍で写した後、フォトショップで7倍に拡大。その後マンションの窓の部分をトリミング。

カメラ側の光学ズーム3倍と7倍テレスコもどきで写したマンションの同じ場所をトリミング。テレスコもどきの威力は明らかです。

カメラ側の光学ズーム3倍と7倍テレスコもどきで写したマンションの同じ場所をトリミング。テレスコもどきの威力は明らかです。

バードウォッチングをしてみました。こんなのしか近所にはいませんでしたが。

あくまでテレスコもどきですのでピントが甘かったり周囲には歪みも出ていますが、

まあホームページで使う分には十分でしょう。費用も殆どかかってないし。

純正品も完璧というわけでは無いらしいので合格かと思います。

そして

テレスコに関しては一段落したのでマイクロもどきに挑戦です。

ルーペを一つ解体して中に丁度入るレンズがあったので、真ん中に入れ3枚のレンズで拡大鏡を製作。カメラとは外周ではめ込める様にしました。

ルーペを一つ解体して中に丁度入るレンズがあったので、真ん中に入れ3枚のレンズで拡大鏡を製作。カメラとは外周ではめ込める様にしました。

カメラに装着するとこうなります。

カメラに装着するとこうなります。

マイクロに関しては、とても20倍とか40倍は無理ですのでこんなところでしょうか。 成功なのか失敗なのか良く判りません。

被写体によっては上手くいくものもあるかと思います。